お客さまが困っていることは、IT によるシステム化だけでは解決できません。お客さまを大切に想い、お客さまを理解して共感する。そしてお客さまのビジネスまで共に考えていくのが当社のスタイルです。

「IT業界」と聞いた時、皆さんはどんな仕事を想像しますか? 実はIT業界には、いろいろな分類があるのです。

| インターネット・Web | SNSやEC、Webメディア、Webサービスなど |

| 通信インフラ | 電話やネットワークなどの通信環境 |

| ソフトウェア開発 | パソコンやスマホで使うソフトウェアの開発 |

| ハードウェア製造 | 電子機器そのものの開発・製造 |

| 情報処理サービス | 行政や企業から依頼を受けてシステムを開発 |

当社の事業内容は、「情報処理サービス」と呼ばれる分野です。行政や企業などのお客さまの要望をお聞きし、その要望を叶えるシステムをつくります。このような事業を行う企業のことは「SIer(エスアイアー)」とも呼ばれます。

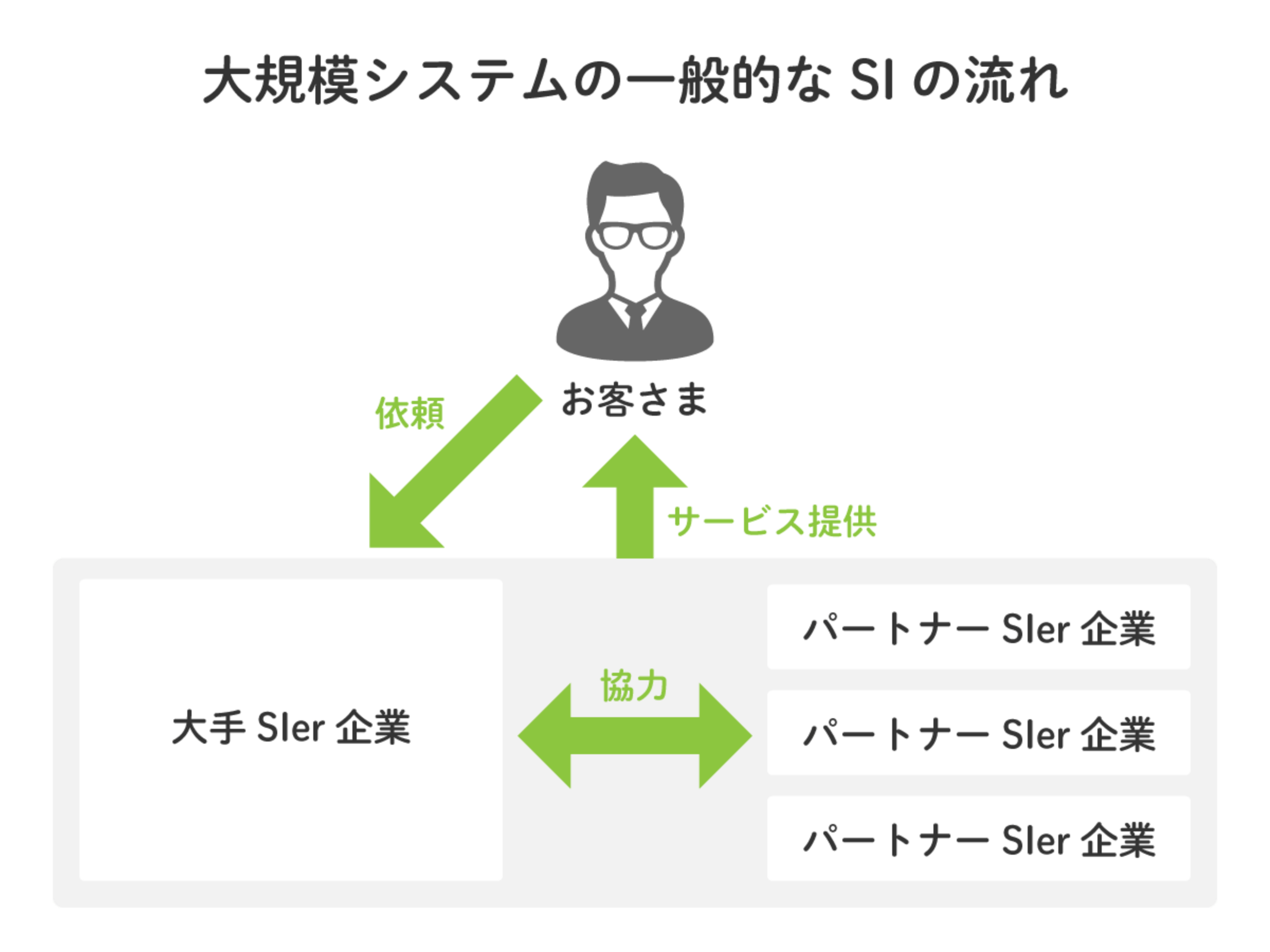

SIer(エスアイアー、System Integrator)は、お客さまの課題解決のためにシステムをつくる(設計、開発、運用)企業のことです。システムをつくるためには、複数の企業と協力することもしばしば。その中でSIerは、プロジェクト全体をトータルコーディネートする役割を担っています。

国や銀行が必要とする大規模なシステムは、大手SIerが依頼を受け、開発や構築をパートナーSIerと一緒につくっていくのが一般的です。

当社は、日立グループを中心とした大手SIerからパートナーとして認定されており、これまで官公庁や自治体、医療・介護、金融など幅広い業種のシステムを数多く手掛けています。

<当社のビジネスパートナー(一部抜粋)>

当社が大手SIerのようにお客さまとの窓口をもち、当社のパートナーSIer企業と一緒にシステムをつくっていくこともあります。

システムづくりというと「プログラム」をイメージする方が多いと思いますが、当社はシステムづくりの全て(設計・開発・構築・運用)を行います。

主に「システムエンジニア」と呼ばれる職種のお仕事です。お客さまが困っていることや要望を聞き、解決するために何が必要かを考え、これからつくるシステムに求められることを決めていきます。これが、システムづくりの要ともいえる「要件定義」です。

システムに求められるものが決まれば、それを既にあるシステムやソフトウェアを使って構築するのか、それとも新しく開発する必要があるのかを考える、つまりシステムの「設計」を行います。それぞれ、以下の職種が活躍します。

| インフラエンジニア | システムそのものが動く場所をつくる「サーバーエンジニア」や、たくさんの通信に耐えられる環境をつくる「ネットワークエンジニア」など、システムの「基盤(インフラストラクチャー)」をつくる専門家です。 |

| 開発エンジニア | 構築だけでシステムが実現できない場合は、新たに機能つくる必要があります。その機能をつくるのが開発エンジニアです。 |

システムはつくって終わりではありません。システムの一部を、人に頼っている場合もあります。そうしたシステムの運用を専門とする「オペレーションエンジニア」という職種もあります。

また、システムが動く場所であるサーバーやネットワークに障害が発生することもあります。そうした場合には、インフラエンジニアや開発エンジニアが、システム保守としてトラブルの復旧作業を行います。

当社は企業さま向けの受託開発が主なのですが、「新たな分野に挑戦したい」という想いから自社製品やサービスの開発にも取り組んでいます。そんな想いから生まれたサービスの一つが「ふせったー」です。

最近では、ふせったーをきっかけに入社してくれる方も増えてきました。サービスの運営は、当時の会社としても経験のないことでしたが、社員がアイデアを出し合い、創意工夫を凝らして挑戦してきたことが良い結果につながっています。

よりご満足いただけるサービスを提供していくため、2024年2月に当社のグループ会社として株式会社ふせったーを設立しました。一つのサービスとして始まったふせったーは、一つの企業としてさらなる挑戦をし続けています。

当社の研修は、他と少し違います。それは「技術」だけでなく、社会人としての「自律」を促すことです。

私たちはIT企業ですが、お客さまが抱えている本当の悩みはITだけで解決できるものではありません。だからこそお客さまに寄り添い共感し、お客さまと一緒に考えることを大切にしています。そのためには、受け身の姿勢ではなく自ら考え行動する「自律」が欠かせません。

新入社員研修では、4カ月という長い期間の中でITの基礎知識を学ぶのはもちろんのこと、さまざまな課題を通して、「自ら考える、調べる、行動する、振り返る」という経験をたくさんしていただきます。研修中に挑戦して失敗し学ぶことが、必ず皆さんの今後の仕事に役立つと信じています。

入社してからまず初めに行う導入研修では、社会人としての姿勢へ切り替えるために「働く」とはどんなことかを考える機会としています。

さまざまな価値観に触れ、なりたい姿を発見し、どんな働き方をしていきたいか考えを深め、その後の仕事へスムーズに移行できることを目的としています。

どんなシステムをつくるか考える「設計」、システムそのものが動く場所や環境をつくる「構築」、システムに必要な機能をつくる「開発」など、システムづくりの基礎を広く学ぶことができる研修です。システムづくりを体験しながら学んでいくことができます。

どのように日々の仕事から学び、考えて行動するかということは、読んだり教わったりするだけでは身に付きません。この研修では、ビジネスマナーや特定のビジネススキルではなく、さまざまなワークを通じて経験したことから気づきや学びを得ることができます。

新入社員研修が終わり配属が決まると、実際に業務に携わりながら学ぶ「OJT(On the Job Training)研修」が始まります。仕事内容の指導は「トレーナー」、業務内容以外の相談ごとは「メンター」、それぞれ先輩社員が担当し配属後のあなたをサポートします。

年次に合わせて必要なスキルや考え方を学ぶことができる階層別研修を用意しているほか、すべての社員向けに「人としての成長」をテーマにした研修も実施しています。

さまざまな人の考え方や価値観を知ったり、ディスカッションを通して自分にはなかった新たな視点を見つけたりする良い機会にもなっています。

キャリアプランに合った教育を会社負担で受けられる「教育費」は、なんと社員1人当たり年間7万円! さらに、資格取得のお祝い金や書籍の購入補助もあり、社員の成長をサポートする制度が充実しています。

他にも、さまざまな制度で、あなたの「やってみたい」という気持ちを会社としても応援します。

東京都品川区にある緑の木々に囲まれた本社。

「IT企業のインターンシップなどに参加したことがない」、「どんな仕事をするのか想像ができない」と不安に思う方もいらっしゃると思いますが、ご安心ください! あなた自身がどんなふうに働くのかイメージを持っていただきたいと考えているので、働き方に関するさまざまな疑問にお答えします。

SIer企業のパートナーとしてシステム開発を行う場合は、お客さま先であるSIer企業に勤務することもあります。勤務先の場所はさまざまですが、ほとんどが東京・神奈川近郊です。プロジェクトや担当する仕事によっては、当社の本社オフィス(東京都品川区)もしくは在宅で勤務することもあります。

当社は東京の本社オフィス以外に、福岡や名古屋にもオフィスがありますが、本人が希望しない転勤は基本的にはありませんのでご安心ください。

職種や担当するプロジェクト、役職によって仕事内容は多岐にわたり、日によってやることが違ってきます。そのため、ここでは当社の社員の仕事を五つに分類してご紹介いたします。

自分に割り振られた作業を行います。若手社員の仕事内容の多くは、この作業になります。

<若手社員の担当作業の一例>

若手社員のうちは上記の作業を担当することがほとんどです。

打ち合わせは、社内と社外(お客さまや協力会社など)の2種類があります。若手社員のうちは社内打ち合わせがほとんどですが、議事録係や勉強のために社外打ち合わせに参加することもあります。

以前は、対面での打ち合わせがほとんどでしたが、今ではオンラインミーティングが当たり前になっています。

<社内打ち合わせの一例>

<社外打ち合わせの一例>

勤務先以外の場所に出向いたり、必要なものを買いに行ったりすることもあります。

<出張の例>

オフィスの休憩コーナーや、建物内のコンビニや自販機で飲み物を買ったりして一休みすることもできます。職場によっては、ウォーターサーバーがあったり、コーヒーやお茶が飲めるように準備されているところもあります。

集中力を持続させ、効率よく仕事を進めるためにも、こまめにリフレッシュしています。もちろん、在宅勤務であっても同様です。

業務で必要なときは、情報収集のためにIT関係の展示会へ行ったり、本で勉強したり、外部のセミナーや勉強会に参加することもあります。

コアタイム(必ず勤務しないといけない時間)なしのフルフレックス制度を採用しており、ご自身のライフスタイルに合わせた働き方が可能です。ただし、新入社員研修の期間は、基本的には定時(9:00~17:45)の時間に研修を受けていただきます。

当社では社員全員に社用携帯を支給しており、全社員向けの情報を発信やチャットツールでコミュニケーションをとっています。

また、隔月発行している社内報は2025年1月号で300号という伝統があり、長年にわたって当社の歴史を紡いできました。会社からのお知らせだけでなく、社員の近況を紹介するコーナーやアンケート企画などがあり、社員のコミュニケーションのきっかけとなっています。

一定数の社員は在宅勤務をしています。そこで、当社で実際に在宅勤務をしている社員3名のデスク環境をご紹介します。

子ども部屋を「仕事と勉強部屋」にしました!

お気に入りに囲まれて仕事しています!

手の届く範囲に色々置いてます!

当社は商社から始まり、製造業を経て、全く経験のなかったIT業界へいち早く参入し、時代の流れを常に見据えながら、チャレンジを続けてきました。90年を超える歴史の中で、積み重ねた信頼と実績により数多くの事業を展開しています。

IT企業として、技術力はもちろん大切です。ただし、技術力しかなかったとしたら、私たちは今、存在していないでしょう。私たちが技術力よりも大切にしていることは、お客さまの言葉にできない潜在的な要求をくみ取り、それを満たす以上の提案を行うこと。それこそが、私たちのモットーとしている「お客さまの期待を超えるサービス」であり、私たちの存在意義だと考えています。

「お客さまの期待を超える」ために、次の三つのことを大切にしています。

「お客さまが潜在的に望まれていること」をくみ取るためには、お客さまの目線に立って、寄り添い、共感しながら、一緒になって悩み、解決策を考えることが大切です。そして、お客さまと交わした約束事やミッションを必ず達成する強い意志や責任感を持つからこそ、「この人にお願いしたい」という信頼につながります。こうした何に対しても、真っ直ぐな心で向き合うことこそ、誠実であるといえます。

ただ言われたことだけをやる姿勢では、期待を超えることはできません。自分の役割を自覚し、言われたことだけでなくその半歩先まで自ら考えて行動する力が、期待を超えることにつながります。

私たちが創業当初から変わらず目指しているのは、社員を家族のように大事に思う経営です。だからこそ、そこで働く社員一人ひとりもお互いを思いやりながら、それぞれの価値観や個性を尊重し、信頼関係を築くことを大切にしています。社員同士が信頼で結ばれていることが、お客さまへのより良いサービスの基盤となると信じています。

これらの三つを一言でいうと「人間力」です。

技術だけでなく、人間としても共に成長していきたい。そう思ってくださる方をお待ちしております。

当時あなたと同じように就職活動をしていた先輩社員たちに、当時のことや今のことを聞いてみました。これからの就職活動や、入社後のことをイメージするのにお役立ていただければ幸いです。

目次

せっかくご縁があって入社してもらったのだから、「この会社で長く働きたい」と思ってもらえるような環境や制度づくりに取り組んでいます。

働く環境も時代に合わせた変化が必要です。そのために、社員の声を聞きながら日々改善に取り組んでいます。

| フルフレックス制度 | コアタイム(※)無しのフレックス制度なので、ご自身のライフスタイル(育児や介護、趣味など)に合わせて働くことができます ※必ず勤務していなければいけない時間 |

| 在宅勤務 | 職場環境として在宅勤務が可能な場合、社員が希望すれば在宅勤務が可能です |

| 時短勤務 | 育休復帰後、1日6時間の時短勤務制度を利用することができます |

| 年間休日 | 123日あります。1年のうちおよそ1/3は休日です |

| 有給休暇 | 初年度は10日、最大で年に20日付与され、繰越もあります。 会社としても有給取得を促しており、年間5日以上の取得率は100%です。 夏休みや年末年始に1週間以上連休を取得する社員も少なくありません |

| 10種類以上の休暇 | 有給休暇以外にも褒賞休暇や慶弔休暇、創立記念日、子の看護や介護休暇など、10種類以上の休暇を用意しています |

| 住宅手当 | 若い人ほど手当額が高めに設定されているので、初めての一人暮らしという方でも安心です |

| 通勤手当 | 通勤定期券の実費を、4万5000円/月を上限に支給します |

| 資格手当 | 対象資格は180種類以上!あなたのスキルアップを応援します |

| 家族手当 | 結婚や出産などで扶養する家族ができたとき、1人目は2万円(配偶者の場合)、2人目以降は6000円を支給します |

出産による子育てや家族の介護が必要となった場合、男女問わず休むことができます。また、条件を満たすと、雇用保険から育児休業給付金や介護休業給付金が支給されます。

社員とその配偶者が受ける健康診断の受診費用を補助します。また、35歳以上になると5年に一度受診できる日帰り人間ドックの費用も補助しています。また、こころの健康の維持のために社内外の相談窓口の活用や、産業医に相談することもできます。 従業員とその家族の健康を守ることは、社長の池野さんも特に気にかけていることです。

| ライフイベントに合わせたお祝い金 | 結婚や出産、小・中学校への入学などのライフイベント時には、給付金が支給されます |

| 被災時の休暇と見舞金 | 自然災害により住宅が被害を受けた場合、被害の程度に合わせて休暇および災害見舞金が支給されます |

健康保険組合を通じて、保養所や一部のスポーツクラブ、ディズニーリゾートなどのレジャー施設をお得に利用することができます。

退職金制度として企業型確定拠出年金があります。この制度は、社員自身が安心して老後に備えることを目的に2022年より導入しました。

2024年11月にホテル雅叙園東京で行われた全社イベント「信興フェスタ」の様子

当社は「人の和(輪)」を大切にしており、社員同士の交流やコミュニケーションも重視しており、全社イベントのほか、部門ごとのレクリエーションや勉強会、部活動も開催されています。

イベントへの参加はもちろん任意です。当たり前のことではありますが、プライベートな時間を大切にしたいという気持ちも尊重しています。

毎年秋に行われるBBQ。2024年は家族も含め144人が参加しました

全社イベントの運営は、社員によって行われています。各部門の代表者が集まって意見を出し合い、年間イベントの企画・運営などの取りまとめまで、全てを行っています。

イベントはたくさんの社員とその家族が集まり、多いときには参加者が200名を超えることも。年間を通して次のようなイベントが行われています。

<過去、1年間に開催された全社イベント>

各部門での交流を目的としたレクリエーションは、各部門の中で企画・実施しています。

<2024年に行われたレクリエーション>

「人間としての成長」するためには、自分とは違う世界の人たちと出会い、関わり合い、さまざまな価値観を知ることが大切です。

「寺子屋」は、日々の業務や部門を超えて、お互いから相互に学び合うための新しい「場」として生まれました。オンライン上で集まり、さまざまなテーマで自分の考えを話したり、相手の考えを聞いたりすることで学びを深めています。

会社の中に部活動をつくることもできます。一定のルールはありますが、会社の部活動と認められると、活動への補助を受けることができます。

当社のさまざまなデータをまとめてみました!

創業1930年

創業から90年以上!

492人

2025年7月時点!

39歳

一番多いのは30代!

男性3:女性1

女性社員も年々増えています!

文系7:理系3

文系出身者も活躍中!

新卒3:中途2

新卒も中途も隔たりなし!

95%

社員のほとんどはエンジニア!

約4カ月

IT未経験でも安心の研修!

123日

1年の1/3は休み!

30%

出社も在宅もどっちもあり!

15時間/月

IT業界平均の19.2時間/月より少なめ!※1

100%

年休の取得推奨日もあって取りやすい環境!

94%

今現在育休中で復帰予定者含みます。ママさんも活躍中です!

9名

過去5年の人数です。継続的に取得を推奨しています!

100%

社用ケータイとしてiPhoneを全社員に支給!

※1 出典 『2020 年版 情報サービス産業 基本統計調査』https://www.jisa.or.jp/Portals/0/report/basic2020.pdf

「ITエンジニア・年間所定外労働時間」より算出

公共系 80%

官公庁、自治体、交通や電力などを手がけています!

10.9万人

ゆるいつぶやきが人気です!

最大 260人

社員の家族も参加したBBQは過去最大人数!

通信部品の商社だったころの当社の社屋

当社は創業当初からIT企業だったわけではなく、1930年の創業時点では、通信部品を扱う商社でした。創業者である池野信平が興した商社であることから「信興商会」と名付けられました。

その後、お客さまの「こんな商品が欲しい」という要望に応えるため、1947年に製造業へと転換し、社名を「信興製作所」に改称。その後、コンピューターの運用事業へと参入します。

1991年には社名を信興製作所から「信興テクノミスト」へ改称。「テクノミスト」とは、科学技術を表す「テクノロジー」と経済人を表す「エコノミスト」の合成語で、「技術を通じ経営に役立つ企業」を願って名付けられました。

通信部品の商社に始まり、製造業、ITサービス業へ。時代に合わせて形は変わりましたが、1930年の創業当時から変わらずに受け継がれてきたものがあります。

それは、心を込めて真剣に仕事を行う「誠実さ」と、時代が求める「技術に挑戦する心」。そして、「人の和」や「社員の幸せ」を大切にし、お客さまからも信頼されることで豊かな社会創りに貢献していくこと。

創業当初から受け継がれてきたこの「想い」は決して変えることなく、これからも歩み続けます。

「IT企業であるからには、まず技術力」なんてことは考えていません。技術力は入社してから身に付けられるようにしっかり研修を用意しています。

私たちが重視しているのは技術力ではなく「人間力」。具体的には、次の3つです。

当社は、お客さまを大切にすることと同じように社員を大切にしています。お客さまを大切にするのは社員、そして社員を大切にするのもまた社員です。だから当社は、「大切にされたい人」ではなく、お客さまのことも仲間である社員のことも「大切にできる人」を募集しています。

自分が困っているとき、頼んだこと以上に真剣に考え、解決策を考えてくれる人がいたら、うれしい気持ちになりますよね。

私たちが考える「人を大切にできる人」は、言われたことだけでなく、相手の気持ちに寄り添って、一緒になって悩み、解決策を考える。そんな主体的な姿勢を持った人だと考えています。

いろいろお伝えしましたが、つまり、私たちが求めているのは、「誠実」であり、「自律」でき、「人の和(輪)」を重んじる人です。

INTERVIEW 01

入社して間もないころはどんなことをやりますか?

2019年入社 武本さん/システムエンジニア

出身学科:教育学科

私は、配属から入社3年目まで、官公庁のお仕事に関わるプロジェクトに携わっていました。いわゆるプログラマーのようなお仕事ではなく、要件定義やお問い合わせ対応など、お客さまと開発チームの橋渡しのような役割でした。

こんな私ですが、正直にいえば、元々IT業界には興味すら持っていませんでした(笑)。

当社に入社を決めた一番の理由は、「人の和」の理念に共感できたこと。さらに最終面接まで一貫して私の価値観を大切にくみ取ろうとしてくれる姿勢といった、会社としての魅力に引かれたことでした。

就職活動中、何となくIT企業は「一人で黙々とパソコンに向き合う仕事」のようなイメージがあり、人と関わりながら仕事がしたいと思っていた私には合わないかなと敬遠していました。

IT業界を目指す学生さんの中には、私と同じようなイメージを持っている人や「文系でも大丈夫?」と心配に思っている人が多いと思います。

結論からいうと……全然大丈夫です!

その理由は、この業界の仕事はチームで行うことが大半だからです。文系や理系、ひいては学生時代にIT知識を身につけたかどうかに関わらず、まずは「人として必要な力」が大切(重要)であると思います。

例えばメールを作成した後、「この文章で伝わるかな?誤字脱字は無いかな?」と送る相手を思い、読み返す気になれるかだけでも違うと思うんです。こうした「当たり前のことを、当たり前にできること」が仕事をする上でとても大切だと感じています。

文系からIT業界に入ったからといって、それまで勉強してきたことがゼロになることはありません。実際、私は教育学科の出身ですが、会議の司会進行を務める時に大学時代の経験が大いに生きていると感じています。

勉強以外にも、アルバイトや部活動の経験が、業務や人間関係の構築に生きることもあります。もちろん入社後に手厚い研修がありますし、配属後も希望すれば外部の研修を受講しに行くこともできますので大丈夫ですよ!

当時は、チーム内では私が一番年下でしたが、私に任せていただいた仕事もありましたし、もし分からないことがあればいつでもサポートしてもらえる、そんな成長の実感と頼もしさのある環境です。

最近では、チームをけん引することを求められるほか、後輩育成も行う立場になりました。この立場になって、就活生の皆さんの中には、研修の先に待つ、現場での教育に不安を感じる方もいるかもしれないな、と思うようになりました。

IT未経験(さらには元々興味もなし)だった私でも、現場での教育を受け、人に教えられるレベルになれました。それも、研修に負けないくらい温かいご指導をいただいたので、皆さんもきっと大丈夫です! もちろん、ただ分からないからと受け身になるのではなく、自分から学ぶ姿勢があることが重要だとは思います。というよりも、まずはそれさえあれば! やる気のある若者のことはみんな大好きなので、ご安心を!(笑)

INTERVIEW 02

ITエンジニアの面白さってどこですか?

2015年入社 八木 宏己さん/開発エンジニア

出身学科:経営学科

当社では、お客さまからの依頼を受けてシステムをつくる、という仕事が多くを占めます。この場合「何をつくるか」は、依頼主である「お客さま」が決めていくことがほとんどで、ITエンジニアの仕事は「どうつくるか」を考えることになります。

私は製品開発に興味があったので、自社製品を開発するチームへの配属を希望し、そこで当社の「動線見える化ツール」に携わってきました。この製品開発の仕事では「何をつくるか」というところから、自分たちで考えることになります。

世の中にたくさんある製品から当社の製品を選んでいただくには、思いつきや自分がこうしたい! で何をつくるのかを考えるのではなく、お客さまの悩みや相談など、あらゆることを「知る」ことがとても大切です。

「何をつくる」をお客さまか決める場合と比べて、答えを探すのが難しいとも感じますが、開発メンバーそれぞれの意見も多く反映されるため「モノづくりをしている」という実感がとても大きく、エンジニアとしてのやりがいや面白さを感じられます。

直接業務とは関係ないのですが、プログラム開発や技術向上のための勉強をする部活を、社内で自ら立ち上げました。ここでの開発は、仕事ではなくあくまでも趣味なので、それぞれのペースで自由に好きなことが勉強できます。みんなが楽しんで学べることが一番ですからね。

私は趣味で電子工作をやっているので、その部活ではロボットをつくっていました。今のご時世的にこの活動も難しい状況ですが、部署や年齢を問わず交流できる場になっていたと思います。

自分の成長のために心がけていることは、先輩の働きぶりを参考にして年齢、経験、立場といった観点から「自分にはどのような成果を求められているか」を考えること。その成果ラインをもとに、常に自分が成長するための目標を立てています。

後輩に対しても、何かの分野のスペシャリストになってもらえるよう、仕事を任せるようにしています。そうすることで、より責任感をもって仕事に携わることができると思っているからです。

ITの技術は日進月歩。つまり成長にも終わりがありません。仕事や趣味を通じて、どんどん成長していき、ITという武器を使ってお客さまの悩みを解決していけることも、「エンジニアとしての面白さ」の一つだと思います。

INTERVIEW 03

常に成長するには何が必要ですか?

2017年入社 佐藤さん/ Webエンジニア・ライター

出身学科:フードビジネス学科

私は、Webサイトを制作する「フロントエンドエンジニア」と、Webサイトや社内報に掲載する文章を書いたり校正したりする「ライター」、この二つの仕事をしながら働いています。Webサイトの制作では、大まかには情報設計、ライティング、デザイン、開発・構築という工程があるのですが、このうちライティングと開発・構築が私の担当です。(このサイトも私がつくっています!)

私が所属するチームは少人数のため、一人ひとりが自分の役割を持ち、役職や年齢など関係なく、それぞれが責任を持って仕事をしていくことが求められる環境です。

こうした環境から、技術的なことやライティングに関する部分は、「自分がリーダーとして責任を持ってやっていくんだ」という自覚を持つことができ、誰かに教えられるのを待つのではなく「自分が先駆者となって学ぼう」という成長への意欲につながっています。

そしてもう一つ。私が日ごろから心がけているものがあります。それは、自然と勉強が進むような行動を習慣化していくことです。

新入社員の頃は、わざわざ時間を設けて勉強することが多かったのですが、業務が忙しかったり、体調が万全でなかったりすると、どうしても気力が湧かず、勉強が止まってしまうことも多々ありました。やっぱり人間誰しも、やる気の出ない日ってありますよね(笑)。

でもそうした気持ちに左右されてばかりいては、いつまでたっても勉強は進みません。だから頑張る気力が湧かない日でも、勉強に向かえるような「小さな習慣」をつくるようにしています。

例えば、昼休みは技術に関する記事を読む、電車移動の間は本を読む、SNSで技術系やライティング系のアカウントをフォローしておく、興味をもったコミュニティーや勉強会に参加してみるなどなど。一つひとつは小さなことでも、これらが習慣化されていくと、いつの間にか新しい知識が身についていくんです。

もちろんこうした自分の努力だけでなく、当社には学びたいという意欲に対してそれを後押ししてくれるような環境があります。例えば希望する外部の研修には、会社が費用を出してくれますし、社内で実施される研修では人間的な成長につながるようなものもあります。

成長するために必要なこと……私の場合は「責任の自覚」と「習慣化」です。もちろんこれは私の例であって、与えられた環境や経験によって「成長に必要なこと」は、一人ひとり違ってきます。

入社してからでも、きっと見つかりますので、今は気にしなくても大丈夫だと思いますよ!

INTERVIEW 04

管理職としてどんなことを大切にしていますか?

2008年入社 増本 瞬さん/構築エンジニア

出身学科:情報処理専攻科

私が課長職に就任してから一番変わったことは、責任感の強さだと思います。管理職になるとメンバーの仕事、チームや部門といった組織の目標達成にも責任があります。そして、仕事の成果や組織の目標達成にはメンバーの協力が不可欠です。

そのため管理職として、組織の目標を明確に伝えること、人事評価の透明性を高めてメンバーの貢献度や成果を評価し、適切なフィードバックをすることを心掛けています。メンバーの満足度を高めてチームのパフォーマンスを最大限に引き出し、成果を上げることを私のミッションと考えて行動しています。

人それぞれに個性があり、得意とする分野や業務は異なります。だからこそ苦手な業務を無理に慣れさせるのではなく、適財適所の役割分担で個人の負担を軽減し、チームワークによって効率的に高い成果を上げるチームビルディングを目標としています。

また、当社は部門ごとに得意とする技術や製品があるので、部門の垣根を越えて協力しあえる環境を創り、会社が一丸となって、より大きな仕事を請け負えるようにしたいと考えています。

私たちが携わったシステムによって世の中が便利になれば、それが自信と誇らしさにつながり、社員一人ひとりが胸を張ってイキイキと仕事ができるようになると考えています。

今でこそチームのことを第一に考えるようになりましたが、決して昔からできていたわけではありません。

入社してから私の転機となった仕事は、クラウドサービスを活用した認証システムの構築です。当時の私はクラウドサービスを扱ったことがなく、予備知識がない状態でプロジェクトを担当することになりました。

プロジェクトメンバーからサポートを受けて業務を進めるうちに、私もメンバーの困りごとを解決したい、もっと力になりたいと思うようになり、プロジェクトの課題を自分事と捉え、何事も率先して対応するよう心掛けて行動するようにしました。

その結果、メンバーやお客さまから感謝される機会が増え、それがモチベーションとなってさらに業務に励むようになり、さまざまな経験から自分の強みとなる技術を習得することができました。

若手のころは、どのような仕事があり、興味を持てる分野は何なのか、自分が得意とする業務が何なのか、想像がつかないと思います。将来の選択肢を増やすためにも、何事にも臆することなくチャレンジすることが大切だと思います。

INTERVIEW 05

結婚しても働きやすい環境ですか?

2013年入社 斉藤 桃子さん/構築エンジニア

出身学科:学校教育課程 教科教育コース

私が就活していた時、選考を通して当社のあたたかい雰囲気や、働いている先輩方や人事の人柄が伝わってきて「この会社だったらまた来たい」と思ったのを覚えています。

最終的には、この会社で働いている自分の姿がしっかりイメージできたので「この会社しかない!」という自分のインスピレーションを信じて入社を決めました。

とはいえ、自分が家庭を持って子どもを育てながら働く姿は、想像したことがありませんでした。だから実際にそうした環境に直面した時、不安がなかったわけではありません。

仕事とのバランスを取りつつも、やっぱり子どもが小さい今は特に家庭を大事にしたい。出産と1年間の育児休業を終え復帰した直後は、仕事中も子どものことばかり考えている時間がありました(笑)。

それでも時短勤務やフレックス制度のおかげで、保育園の急なお迎えやイベントごとにも対応できています。制度だけでなく、今もチームのメンバーにはたくさんお世話になっています。育児中の私でも仕事がしやすいように、業務内容を考慮してもらったり、メンバーとのコミュニケーションがとりやすいように環境を整えてもらったり。本当にありがたいです。

選考を通して感じていた「人柄のあたたかさ」は、今もそのまま感じています。私と同じように子どもを育てながら仕事を続けているママエンジニアが、他にもたくさんいることも励みであり、安心材料でもありますね。

子どもを育てながら働く生活に慣れてきた今は、平日の家事は適当に済ませて無理をしないといった割り切りも、自分がストレスをためずに生活する上でとても大事だと思っています。そして、それを許してくれる家族にも感謝ですね。

将来的には、私がお世話になった分以上に「メンバーをフォローできる存在になって恩返ししたいな」と思っています。特に、産休・育休、介護などで長期休暇が必要となり、仕事を復帰することに不安を抱える人の助けになれるよう、まずは私が仕事とプライベートのバランスをとりながら、実績を残せるように頑張っていきたいです。